NATIONALITÉ IMMIGRÉ

Un film de Sidney Sokhona

1975, France, 70 min

︎ SYNOPSIS

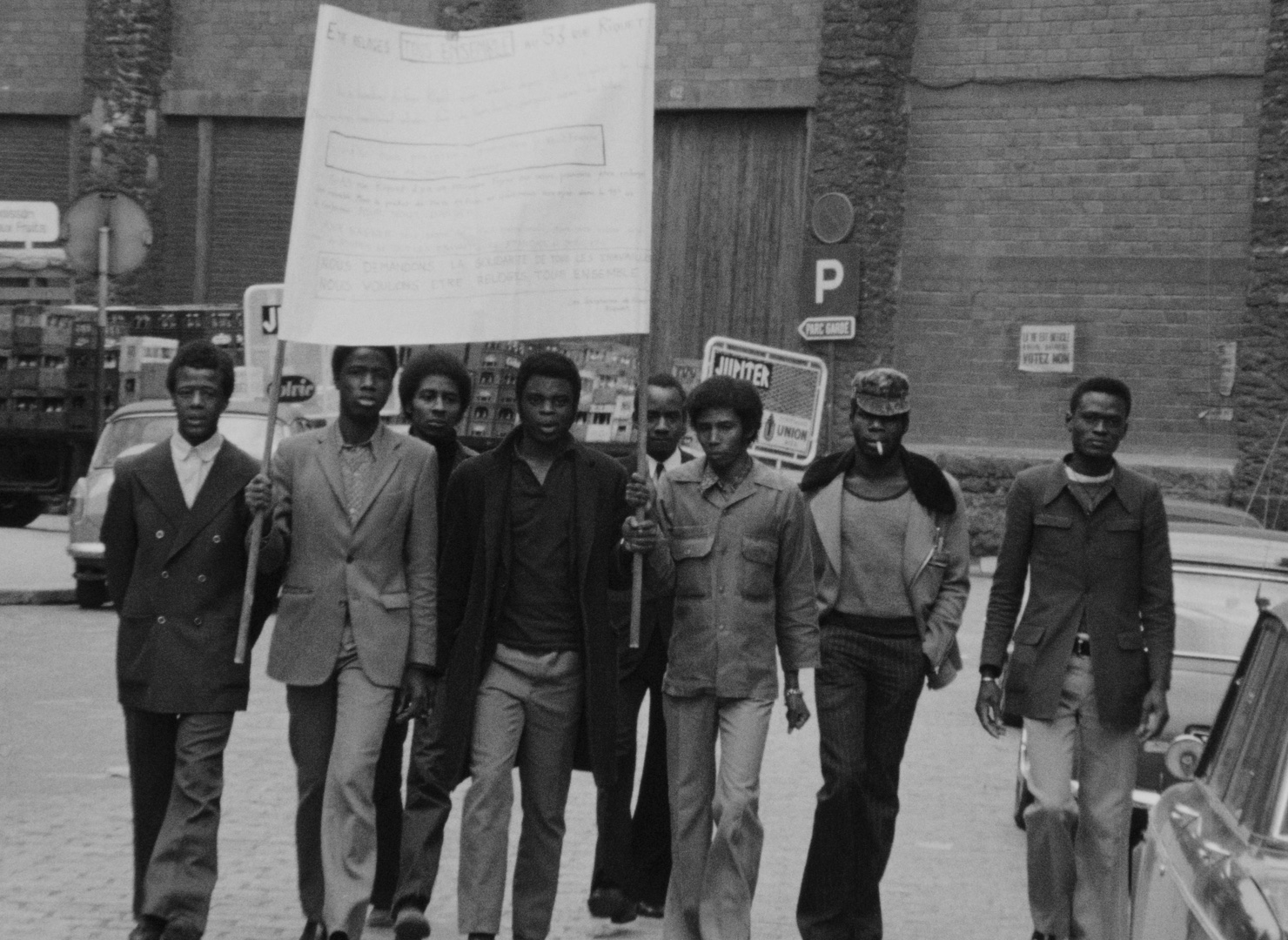

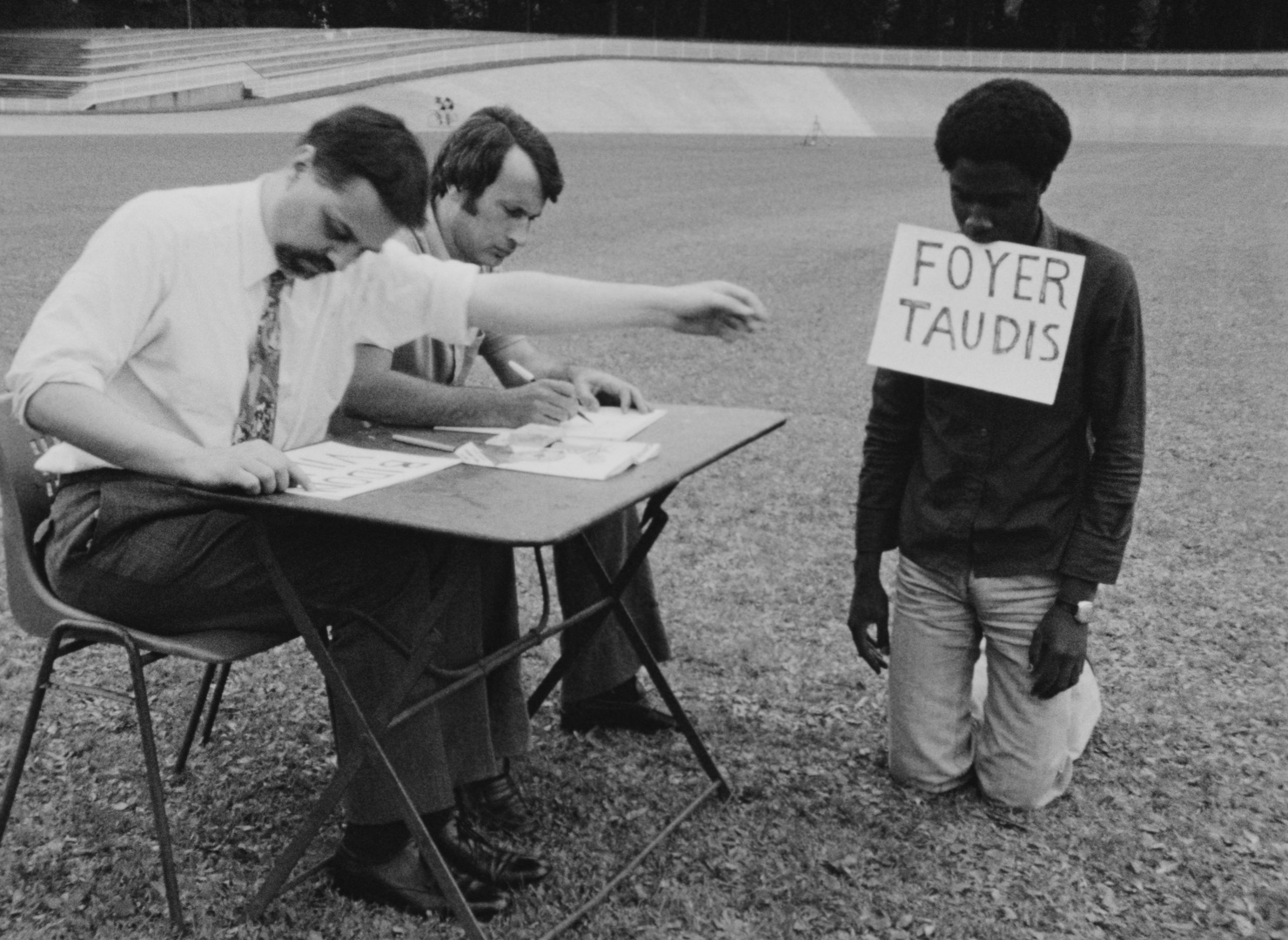

Film manifeste tourné entre 1972 et 1975, le premier film de Sokhona est le récit d’une lutte, celle des travailleurs immigrés en France.

Mêlant fiction et documentaire, le réalisateur mauritanien retrace son difficile parcours alors qu’il débarque à Paris et fait face au racisme et à l’exploitation, jusqu’à son éveil politique et les révoltes collectives du foyer de la rue Riquet.

Pour la première fois, les luttes de l’immigration, sont filmées de l’intérieur. Sokhona s’empare de la caméra pour dénoncer leur situation, restituer la complexité de leur vécu, et au passage déconstruire le paternalisme de certains militants d’extrême gauche.

︎DISTRIBUTION/CIRCULATION : TALITHA

talitha.contact@gmail.com

︎ RESTAURATION

Restauration (2024) sous la supervision de Sidney Sokhona par la cinémathèque Afrique de l’Institut français, et le concours de Talitha. Les travaux de restauration 4K ont été menés par le laboratoire Eclair Classics à partir du positif inversible original et du négatif son 16mm.

︎DIFFUSION

- Première du film restauré au Festival de cinéma de Marrakech, décembre 2024 en présence du cinéaste

︎ PRIX

Prix spécial du jury au 5ème FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Burkina Faso), 1976

Prix Georges-Sadoul à Paris, 1975

︎RESSOURCES

Cahiers du cinéma n°265, mars-avril 1976 Entretien avec Sidney Sokhona

Et 3 articles :

Sur le papier, par Serge Daney

Sur N.I. par Jean-Pierre Oudart

Espace et lutte par Serge Le Péron

Entretien Sokhona et Monique Hennebelle, Afrique Asie, lundi 9 février 1976

Articles de Télérame et de l’Humanité, repris dans CinémAction, Cinémas de l’émigration, 1979

La figure de l’immigré en 1968, si distante, si actuelle, Olivier Barlet, 2008

︎PUBLICATION LIÉE

Machines à dormir

Editions Talitha, sortie mai 2025

Sidney Sokhona est un cinéaste mauritanien né en 1952.

Il arrive à Paris à l’âge de 14 ans. Venu en France pour étudier, il se retrouve obligé de travailler, et suit des cours du soir. A l’Université de Vincennes, il s’intéresse au cinéma, et commence à travailler en tant qu’assistant bénévole avec Jean Rouch sur Petit à Petit, puis avec Med Hondo sur les Bicots nègres, vos voisins. Il tourne son premier long-métrage Nationalité : Immigré entre 1972 et 1975 au sein du foyer pour travailleurs immigrés de la rue Riquet à Paris, alors qu’il y vivait lui-même. Il réalisera ensuite Safrana ou le droit à la parole (1977) avant de retourner en Mauritanie. Il abandonne alors le cinéma pour s’engager en politique. Sokhona a écrit sur le cinéma africain pour les "Cahiers du Cinéma", en affirmant que "l'Afrique a été colonisée, et son cinéma l'est aussi", et que les cinéastes africains commençaient "à élaborer des plans de bataille pour l'indépendance cinématographique".

A propos de son film Sidney Sokhona nous dit que :

« Par le biais du cinéma j’ai voulu montrer cette lutte. Une des premières de l’immigration qui s’est terminée par une victoire . Ce ne fut pas seulement une lutte sociale, mais une aventure humaine.

Le cinéma aussi peut à la fois s’adresser aux lettrés et aux illettrés, et cela c’était important dans cette lutte. Nous on a inventé des choses par manque de moyens dans notre film, et pour pouvoir exprimer au maximum par l’image - en pensant à notre public qui ne pouvait comprendre les longs commentaires en français des films militants d’alors - ces séquences inventives ont reçu beaucoupp d’intérêt, notamment des gens des Cahiers du Cinéma. A l’époque c’était la période de Godard et des cinémas révolutionnaires, alors venant de l’Afrique cela m’avait intéressé d’aller en ce sens parce que je pense qu’on avait beaucoup de choses à exprimer et que cela allait nous permettre de le faire. »

« Sokhona ne film que ce qui peut donner lieu à de l’information. Mais au lieu de la faire intervenir de dehors (d’un lieu où le spectateur français pourrait se loger : lieu du savoir, de la théorie, et des chiffres, connus par ailleurs), il en fait la matière même de ses images.

Les cinéastes militants n’ont jamais bien su éviter le balancement entre les « cartons » (nécessairement dogmatiques) et le « vécu » (nécessairement poisseux). C’est qu’ils n’ont jamais bien posé la question : « comment filmer des discours » ? Sokhona filme les cartons mais dans le plan. Il les ancre, un peu comme Godard dans Ici et ailleurs filme des gens qui au sens propre, portent leurs images. D’où la dimension hallucinatoire que revêt parfois le film. »

Serge Daney, Cahiers du cinéma n°265

“La mémoire d’une lutte au cinéma, c’est l’inscription de cette lutte dans son espace, et sur ce point, le cinéma est unique car il permet d’inscrire les mouvements dans l’espace, les mouvements de l’espaces, les limites aussi de l’espace (« fin de l’espace libéré ! »).

Jusqu’ici, rarement le cinéma militant avait réussi à inscrire ce rapport espace-lutte qui lui est propre : travailler ce rapport c’est s’inscrire activement comme cinéaste dans la lutte.”

Serge Le Péron, Cahiers du cinéma n°Cahiers du cinéma n°265

“un sobre essai brechtien qui nous fait traverser avec justesse et précision accablantes tous les aspects de l'odyssée d'un immigré. Pas de misérabilisme, ni d'hypocrisie humaniste, mais un parcours didactique de prise de conscience à la fois politique – jusqu'à la lutte organisée et commune – et cinématographique – il marque une distance nette avec le cinéma militant français de l'époque. Un manifeste.“

Federico Rossin, Historien du cinéma, programmateur indépendant (sur Tenk)

Merci au cinéaste Sidney Sokhona, aux équipes de l’Institut français et à tous nos partenaires, ainsi que particulièrement à Bouba Touré (in memoriam), Raphaël Grisey, Arsenal et Léa Baron.